Nach dem desaströsen Ergebnis bei der Wiener Gemeinderatswahl 2020 steht für die FPÖ viel auf dem Spiel. Auch die Landtagswahlen in der Steiermark, Vorarlberg (2019) und im Burgenland (2020) endeten unerfreulich für die Partei. Wohin sind ihre Wähler also verschwunden? Welches Potential besteht für die Freiheitlichen in der nahen Zukunft und an welche Parteien hat man besonders Stimmen verloren? Kurz gesagt: Sind die Freiheitlichen 2020 vielleicht schon Geschichte?

Die FPÖ und die Wienwahl 2020

Das Wahlergebnis der FPÖ bei der Wienwahl kann man wohl nur mit Schlagworten beschreiben: Historisch ! Desaströs ! Einschneidend! Die Partei verlor mehr als 23 Prozent und stürzte von 31 Prozent (2015) auf nur mehr rund 7 Prozent ab. Ihr Exparteichef kam mit seiner Abspaltung „Liste HC Strache“ ebenfalls nur auf magere 3 Prozent. Zusammen hielt die vormalige „freiheitliche Familie“ (O-Ton Strache) also nur mehr rund 1/3 ihres Wahlergebnisses von 2015.

Dies war die Folge von Straches Spesenskandal und dem internen Personalstreit, ausgelöst durch die Abspaltung Straches mit eigener Liste. Der Wähler gutiert nämlich weder Verschwendung, noch Streit und völlige Ignoranz der eigenen Verfehlungen (Strache betreffend). Auch die Coronapolitik der FPÖ polarisierte unnötig viel und der Wahlkampf war thematisch schwach. Dazu kam ein unbekannter Spitzenkandidat, dem es dann nur mehr übrig blieb die Scherben aufzusammeln. So motiviert man keinen Wähler an die Urne zu kommen. Dazu kommt ein ausgewiesener Rechtskurs der Neuen Volkspartei, die damit erfolgreich im freiheitlichen Wählerteich fischen konnte. Sie gewann rund 10 Prozent dazu, was aber immer noch die Frage aufwirft was mit den übrigen Mitte-Rechts-Wählern passiert ist. Die SPÖ gewann nur rund 3 Prozent, also jeden zehnten FPÖ-Wähler. Der große Rest wanderte ins Nichtwählerlager ab.

Trends: Die (De-)Mobilisierung FPÖ-affiner Nichtwähler

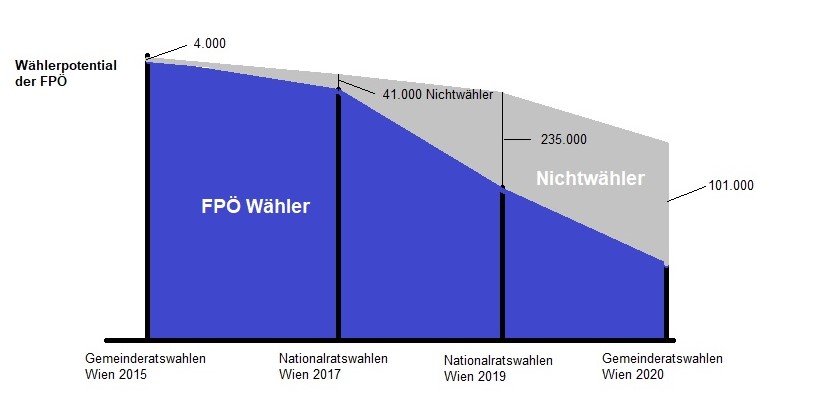

Ein für die FPÖ gleichzeitig aktuell negativer wie mittelfristig hoffnungsgebender Trend ist der Verlust unzähliger Wähler an das Nichtwählerlager. Die FPÖ hat sich selbst demobilisiert, viele ihrer Anhänger sind aber zumindest nicht zu anderen Parteien abgewandert. Sondern stattdessen aus Frust zuhause geblieben und sind so vielleicht bei künftigen Wahlen wieder mobilisierbar. Wie die folgende Grafik zeigt waren das in Wien 2020 in Relation zum FPÖ Wähleranteil sogar doppelt soviele Nichtwähler (101.000) als tatsächliche FPÖ Wähler (51.603) am Wahltag. Ein Trend der schon bei der Nationalratswahl 2019 offensichtlich wurde, während die FPÖ noch 2017 und bei der Gemeinderatswahl 2015 ihr Potential nahezu komplett ausschöpfen konnte.

Was wäre also als FPÖ zu tun?

Einsicht wird auf jeden Fall einmal helfen. Wenn schon nicht bei Strache, der die erfolglose Parteispaltung in Oberösterreich 2021 in völliger Verkennung des Wiener Wähler Votums weiter vorantreiben will. Klubobmann Kickl, der zweite Mann der FPÖ hingegen gestand auf Facebook offen ein:

Nicht andere Parteien haben uns diesmal besiegt. Die FPÖ hat dieses Geschäft für unsere Gegner erledigt.

Herbert Kickl auf seinem Facebook-Account

Dies ist nicht neu: Schon nach Knittelfeld waren viele freiheitliche Sympathisanten zuhause geblieben. Auch damals gab es einen verhaltensauffälligen Parteiobmann. Wasserdichte Compliance-Regeln wären also wahrscheinlich noch wichtiger als jede Selbstkritik, wie auch eine intern- kritisch eingestellte Personalstruktur abseits einer Ein-Mann Führungspartei. Ein FPÖ- Aufsichtsrat vielleicht. Freiheitliche Skandale und politische Erfolglosigkeit waren DAS Hauptmotiv für vormalige FPÖ-Wähler nicht zur Urne zu schreiten. Bescheidenheit vor dem kleinbürgerlichen Wähler wäre also auch ein Thema, wo sich die künftige FPÖ-Führung etwas von manchen politischen Mitbewerbern abschauen könnte.

Die Strategie auf Corona-Verlierer zu setzen, so wie es Politologen wie Peter Filzmaier immer betonen, hat der FPÖ bisher wenig gebracht und wird es auch in künftigen Wahlen nicht tun. Das nationalfreiheitliche thematische Erbe der FPÖ sollte eigentlich ausreichend Themen für das dritte Lager bieten. Ex-FPÖ EU-Abgeordneter Andreas Mölzer plädierte seinerseits für das Eintreten von bürgerliche Freiheiten, aber auch für eine klare Abgrenzung zu Verschwörungstheoretikern. Das gelang Parteichef Norbert Hofer im ORF-Sommergespräch 2020 nicht. Hofer ließ sich ganz im Gegenteil zu lächerlichen, einschlägigen Kommentaren hinreißen.

Ideologie und Personen

Die FPÖ muss inhaltlich wenig ändern, aber mit der thematischen Konkurrenz durch die neue Kurz-ÖVP politisch besser klar kommen. Ein weiterer Rechtsruck wird wohl nicht mehr viele Nichtwähler über das bestehende eigene Potential hinaus mobilisieren können. Da wäre die FPÖ besser aufgestellt mit alten Themen alte Wähler aus dem Nichtwählerpool zu reaktivieren. Strache in der Rolle als „Statesman“ im Wahlkampf 2017 hat gezeigt was möglich ist. Im Pool der neuen Volkspartei gibt es zusätzlich viele mitte-rechts affine Wähler mit FPÖ-Vergangenheit zu gewinnen. Neue frische Persönlichkeiten werden daher in der Zukunft irgendwann eine zentrale Rolle bei dieser Wähler-Akquise spielen müssen, sobald sich die Partei wieder konsolidiert hat. Die SPÖ hat dies etwa mit der Nominierung von Christian Kern demonstriert, als das „neue Gesicht“ gleich einmal drei, vier Prozent in den Umfragen für die SPÖ 2016/2017 brachte.

Die traditionelle Stärke des Dritten Lagers in Österreich

Das so genannte Dritte Lager ist historisch betrachtet eigentlich vor den anderen beiden politschen Lagern entstanden und formierte sich ab den 1880ern Jahren in der alten Monarchie, wobei seine nationalen, nationalliberalen und deutschfreiheilichen Vertreter da schon seit vielen Jahren im Reichsrat gesessen waren. Etwa für die Deutschliberale Partei. Aufgrund dieser langen Geschichte besinnen sich viele akademische Vertreter der FPÖ heute historisch noch viel weiter zurück. Und zwar bis zur 1848er Revolution, wo Deutschnationale und Burschenschafter auf den Barrikaden die erste Demokratisierung Österreichs erzwangen. Auch spätere linke Politiker wie Viktor Adler wurden im deutschnationalen Lager sozialisiert. Adler unterschrieb 1882 noch das deutschnationale Linzer Programm und gründete dann erst 1889 die SPÖ. Die Christlichsozialen, das „katholisch-bäuerliche Lager“, wurden dann als letztes in den 1890er Jahren als kaiserlich-katholische Gegenreaktion gegründet.

Politisch gelang der Aufstieg der FPÖ in der 2. Republik ab den 1970ern durch finanzielle Hilfe von Seiten von Teilen der SPÖ, durch zwei Koalitionsabkommen von SPÖ und FPÖ (1970/71, 1983-1986) und schließlich durch das politische Talent Jörg Haiders (ab 1986). Haider ließ die SPÖ dann ihre einstige Kreisky´sche Strategie bereuen das bürgerliche Lager aufzuspalten, als viele eigene Wähler ab 1986 zur FPÖ abwanderten. Anstelle des politischen Kreisky´schen Containments der ÖVP (1970-1986 in Opposition mit FPÖ-Mithilfe) trat nun ab 1986 die Bekämpfung der FPÖ durch die SPÖ.

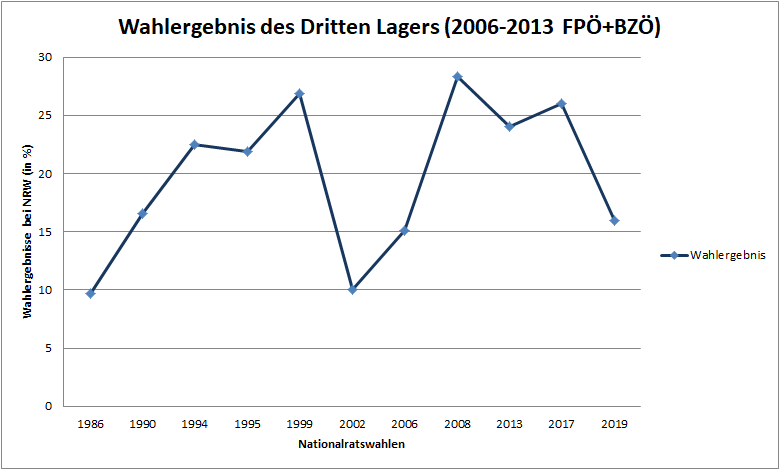

In folgender Grafik sieht man die kumulierten Wahlergebnisse des Dritten Lagers bei Nationalratswahlen von 1986 (Wahl Haiders zum FPÖ-Chef) bis heute (FPÖ; von 2006-2013 FPÖ+BZÖ). Man sieht also ganz klar, dass sich seit 1994 das dritte Lager bei sechs von neun Wahlen jenseits der 20 Prozent positionieren konnte. Das NRW- Ergebnis 2019 entspricht dem Ergebnis von 1990 und dem von 2006.

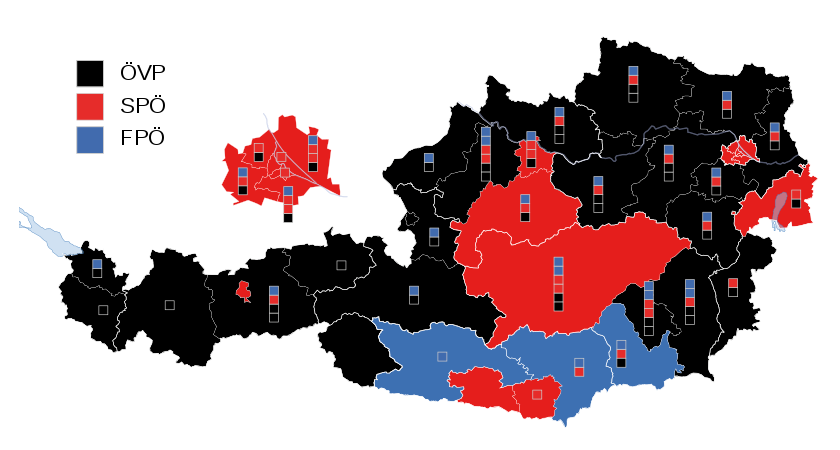

Die regionalen Hochburgen der FPÖ

Betrachtet man die einzelenen Bundesländer so finden sich hier vier traditionelle FPÖ-Hochburgen: Wien, Oberösterreich, Kärnten und die Steiermark. Der FPÖ-Chef kommt in der Regel aus einem dieser Bundesländer (Norbert Hofer ist die EINZIGE Ausnahme) und hier finden sich auch die meisten Bürgermeister und traditionell guten Ergebnisse. Das hat natürlich historische Gründe.

Kärnten und die Steiermark sind die traditionellen deutschnationalen Bundesländer Österreichs seit den Tagen der Monarchie, bedingt durch den alten Streit mit dem slowenischen Nationalismus um die Landeseinheit. Oberösterreich nahm nach dem 2.Weltkrieg viele vertriebene nationale Sudetendeutsche (in der Monarchie traditionell deutschnational wegen dem Sprachenstreit mit den Tschechen) und volksdeutsche Vertriebene aus Osteuropa auf. Und verfügt dazu mit dem Innviertel und dem Hausruckviertel über eine traditionelle Basis für das dritte Lager. Wien ist der Sonderfall aufgrund des vergleichsweise hohen Ausländeranteils und des hohen Anteils der urbanen Arbeiterschaft, welcher der FPÖ half seit den 1990ern erst als Alternative zum „Roten Wien“ zu gelten.

Folgende Grafik zeigt gut anhand der Grundmandate und relativen Wähleranteile die traditionellen Hochburgen der FPÖ (Stand NRW 2017):

Die Themen der FPÖ

Glaubt man Politologen hat die FPÖ ein ideologisches Kernwählerpotential von rund 10 Prozent. Dazu kommen dann jene Wähler die durch freiheitliche Themen gebunden werden. Dabei stechen vor allem zwei Themenkreise hervor:

Das Ausländerthema ist dabei der Dauerbrenner, der die österreichische Innenpolitik in absehbarer Zukunft nicht mehr verlassen wird. Bedingt allein schon dadurch, dass der Bevölkerungsanteil der authochthonen gebürtigen Österreicher jedes Jahr um rund 1 Prozent sinkt. Der Ausländeranteil wächst also kontinuierlich, wie auch die negative Erfahrung eines Teils der Österreicher damit. Dazu kommt, dass auch viele Immigranten die FPÖ wählen und selbst weiteren Zuzug ablehnen. Was legitime ökonomische (Gehälter, Jobs) und kulturelle Gründe (Anmiositäten in der Herkunftsregion) hat. Wie auch wahrscheinlich auf der indirekte Erwartung beruht, dass ein höherer Ausländeranteil auch ihrer Azeptanz im Land schädlich ist. Ein Phänomen was insbesondere aus den USA im Zuge ihrer unterschiedlichen Einwandererwellen überliefert ist.

Ebenso wie das Ausländerthema ist auch das Thema Islam(isierung) ein klassisches FPÖ-Thema und ebenso ein Dauerbrenner der in absehbarer Zukunft nicht verschwinden wird. Das zeigen allein schon die Zahlen: Waren Stand 1990 rund 1 Prozent aller Schulkinder Muslime, so sind es Stand 2020 rund 18 Prozent. Der Anteil der Muslime an der Gesamtbevölkerung wuchs im gleichen Zeitraum von rund 1 Prozent 1990 auf rund 8 Prozent 2020. Derrn Anteil hat sich also vervielfacht. Ob man das Wort „Islamisierung“ jetzt verwenden will oder nicht. Was sich in allen Belangen dieser Gesellschaft widerspiegelt und sich etwa im zunehmenden Einfluss des politischen Islam manifestiert. Keine andere Partei nimmt auch Themen wie Remigration von Islamisten et cetera, so in ihren Mund wie es die FPÖ tut. Auch dieses Thema ist besonders in Städten wie Wien bei großen Immigrantencommunities wie den Serben, Kroaten et cetera eine zugkräftige Motivation die FPÖ zu wählen.

Das Phänomen Kurz – aka die Türkisen der Neuen Volkspartei

Sebastian Kurz erkannte in der großen Koalition frühzeitig, dass die ÖVP den Österreichern ein rechteres Angebot in der Ausländerpolitik machen musste. Ansonsten wäre die Mitterlehner-ÖVP zum ewigen Juniorpartner von SPÖ oder FPÖ verdammt. Er holte inhaltlich nach, was sein Mentor Wolfgang Schüssel politisch 2006 offensichtlich vernachlässigt hatte: Er machte den zahlreichen unzufriedenen Wählern des Dritten Lagers ein Angebot! Und schuf passend dazu gleich die türkise Bewegung aka „Neue Volkspartei„, die farblich wie inhaltlich in Richtung FPÖ rückte. Schon Haider hatte sich bei der Nationalratswahl 2008 so ähnlich mit dem BZÖ von der FPÖ abgegrenzt. Haider forcierte damals eine sanftere Mitte-Rechts-Politik als Kärntner „Elder Statesman“ und gewann prompt 10 Prozent. Kurz legte mit der Neuen Volkspartei dann seinerseits schnell bis zu 10 Prozent in den Umfragen auf FPÖ-Kosten zu und erreichte schlussendlich bei der Nationalratswahl 2017 über 30 Prozent.

Den dramatischen Sprung in den Umfragen kann man in folgender Grafik wunderbar nachvollziehen:

Beflügelt vom Erfolg 2017 setzt die „Neue Volkspartei“ das Erfolgskonzept weiter um, was Spitzenkandidat Gernot Blümel mit folgendem Sager bei der Wien-Wahl 2020 unterstrich:

Wir wollen eine Mitte-Rechts-Politik mit Anstand machen. Das ist unser Angebot und damit gehen wir in die Wahl!

Gernot Blümel; Quelle: https://volksblatt.at/mitte-rechts-politik-mit-anstand/

Mit jeder Wahl demonstrieren die „Türkisen“ den Blauen nun seit 2017 aufs neue, wie man in Österreich erfolgreich Mitte-Rechts-Politik macht. Gleichzeitig haben die Türkisen bisher aber abseits von rechten Duftmarken noch nicht erkennen lassen, wie sie ihrer Rhetorik mittelfristig auch eine passende Politik folgen lassen werden. Das ist wiederum die Chance der FPÖ, denn – wählbares Personal vorausgesetzt – geht der Wähler mittelfristig gerne wieder vom Schmiedl zurück zum Schmied. (wie bei der NRW 2006) Und das sind derzeit noch lange nicht die Türkisen, die intern ständig mit Kritikern und Quertreibern aus der „alten schwarzen ÖVP“ zu kämpfen haben.

Ausblick in die Zukunft

Das mittelfristige Potential der FPÖ ist also unzweifelhaft höher als die Wahlergebnisse 2020 darlegen. Von 2013-2017 führte die FPÖ fast vier Jahre lang durchgängig die Umfragen an. Bei 6 von 9 Nationalratswahlen seit 1994 erzielte sie mehr als 20 Prozent der Stimmen. Rein ideologisch spricht die FPÖ mindestens 10 Prozent der Wähler so gut wie immer an und verfügt prinzipiell seit 1990 über ein starkes Kernwählerpotential von um die 16 Prozent. Das NRW-Ergebnis 2019 nach Ibiza symbolisiert dies ziemlich deutlich. Dazu kommt dann das Wählerpotential aufgrund der Themenlage, also jene Wähler die vom Mainstream gerne als die „Protestwähler“ beschrieben werden. Was so nicht stimmt – vielleicht passt das englische Wort „single issue voter“ da besser. Also Wähler die einem Thema alles unterordnen.

Die klassische Themenkonjunktur zugunsten der FPÖ (Ausländer, Islam, Integration) besteht in Österreich meistens und das Jahr 2020 war da mit den Auswirkungen von Ibiza, Strache und der unvergleichbaren Corona-Pandemie eher eine große Ausnahme als die Regel. Solange die FPÖ die – in Österreich mehrheitlich bestehende – Furcht vor dem (politischen) Islam und seinen Vertretern anspricht, hat sie ein starkes Merkmal und einen emotionalisierenden Grund sie zu wählen. Die FPÖ ganzu abzuschreiben wäre also mehr als verfrüht. In ihrer „jüngeren“ Parteigeschichte hat die FPÖ seit 1986 eigentlich fast immer ihr Potential zur Volkspartei gezeigt.

Fazit

Die FPÖ, bzw das Dritte Lager, haben sich seit 1990 von Spaltungen und internen Streiterein relativ rasch immer erholt – zumindest auf Bundesebene. Man verdaute die Abspaltungen von LIF und BZÖ, die Beendigung der Koalition durch Kanzler Schüssel 2002 und auch die Abspaltung Straches wird nicht anders verlaufen. So erzielten die Freiheitlichen nach dem desaströsen Knittelfeld 2002 (NRW 2002: 10 Prozent/ minus 16 Prozent) und der FPÖ-BZÖ Spaltung 2005 als Drittes Lager kollektiv das bis dato beste Ergebnis bei der NRW 2008: 28,24 Prozent (FPÖ 17,54 Prozent; BZÖ 10,7 Prozent). Diese rund 28 Prozent mit Strache und Haider sind bis heute unerreicht (außer man nimmt Stronach 2013 dazu – dann wären es sogar 30 Prozent). Das politische Potential ist also groß: Bei den Nationalratswahlen 1999, 2008, 2013 und 2017 wählte jeder vierte Österreicher das Dritte Lager. Bei der Bundespräsidentenwahl 2016 wählte fast jeder zweite Wähler Norbert Hofer!

Etwas anders ist dies traditionell auf Landesebene. Starke durchaus paternalistische Landeshauptmänner vermögen hier mit ihrer ÖVP-SPÖ Version von Recht und Ordnung Wähler anzuziehen. Dazu kommt, dass die Themen der FPÖ vor allem bundespolitisch relevant sind. Ein Landeshauptmann kann nämlich wenig gegen Immigration tun. Die Stärke der Freiheitlichen auf Landesebene resultierte daher vor allem 2020 auf den Eindrücken der Flüchtlingskrise 2015 und der damaligen Themenkonjunktur. Freiheitliche Verluste in der Steiermark und im Burgenland gingen deshalb von einem sehr hohen Niveau aus. Von dem man mangels Regierungsbeteiligungen (ausgenommen OÖ) eher nicht weiter zulegen konnte. Ein Verlust war also in fast jedem Fall vorprogrammiert. Anders als in Wien und in Kärnten spielte die FPÖ nämlich noch in keinem der anderen 7 Bundesländer erfolgreich den Herausforderer. Was bedeutet, dass die schwachen FPÖ-Landesgruppen noch länger den politischen Preis der gegenwärtigen bundespolitischen Schwäche werden zahlen müssen.

Quellen und Links

https://www.wien.gv.at/wahlergebnis/de/GR201/index.html

Tschiderer/ Pechar: Wohin geht das Dritte Lager. In: „Wiener Zeitung“ (13.10.2020): S.3