Im Gegensatz zu anderen Ländern, wie etwa den USA, gibt es in Österreich noch vielfach die unsägliche politische Tradition, Ämter in Parteien „zu vererben“. Das geht so: Der Bürgermeister (in den drei Bundesländern Wien, Niederösterreich oder Steiermark) oder ein Landeshauptmann (Peter Kaiser demnächst beispielsweise) tritt während seiner Amtsperiode zurück und übergibt das Amt einem ungewählten Nachfolger. Dieser amtiert dann – vom Volk ungewählt – teils jahrelang weiter und übernimmt dabei beträchtliche politische Verantwortung. Bürgermeister Ludwig ist so ein Fall, der sich sein Bürgermeisteramt von Vorgänger Häupl ganz ohne Wahl zunächst einmal „ererbt“ hat. Für seine Arbeit wird der vom Volk ungewählte Bürgermeister dann medial bekannt und wenn das immer noch nicht reichen sollte, wird fleißig auf Steuerzahlerkosten für ihn inseriert. Das ist bei der kommenden Wahl der jeweiligen Ämter demokratiepolitisch natürlich völlig unfair, weil ein ungewählter Kandidat auf diese Weise mit Amtsbonus in den Wahlkampf einsteigen kann.

In diesem Artikel wollen wir nun diese österreichische politische Ämter-Praxis hinterfragen und etwa anhand der Situation von anderen Ländern, wie den USA zum Beispiel, demonstrieren, wie diese Causen basisdemokratischer gehandhabt werden könnten. In den USA gibt es beim Rücktritt eines wichtigen Amtsträgers (Gouverneur, Bürgermeister, Abgeordneter) nämlich sogenannte „Special Elections“, wo der Posten für den Rest der Legislaturperiode neu gewählt wird. Das können im ärgsten Fall nur wenige Monate sein, aber die Bürger haben im Gegenzug dazu die Versicherung, dass stets ein vom Volk gewählter Politiker in Amt und Würden sitzt. Ein Amt kann somit in den USA nicht einfach direkt politisch vererbt werden.

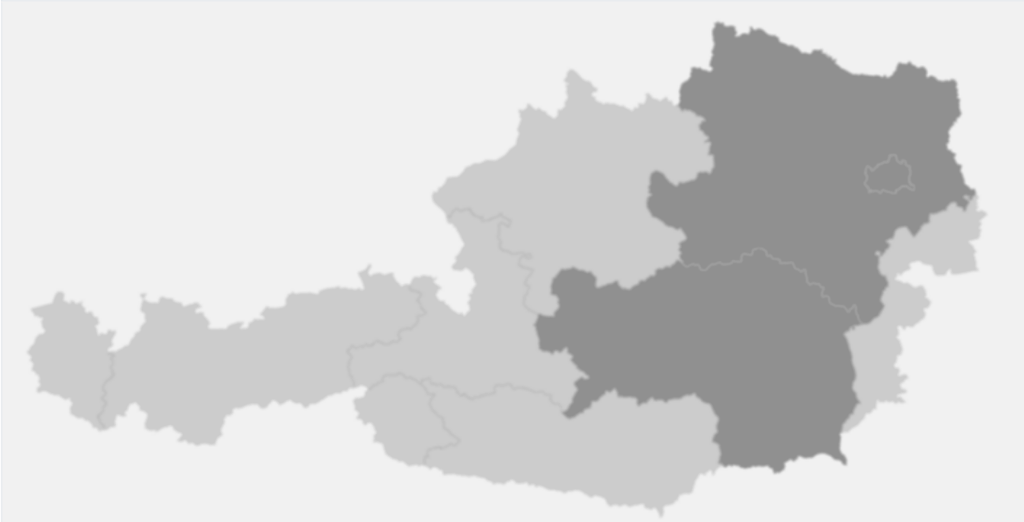

In Österreich hingegen ist das auf Kommunalebene in drei Bundesländern der Fall: In Wien, Niederösterreich und der Steiermark, wo rund 54% der österreichischen Bevölkerung leben, gibt es keine Bürgermeisterdirektwahl. Auch auf Bundes- und Landesebene gibt es keine Direktwahl von Politikern, wenn man vom realpolitisch eher unbedeutenden Vorzugsstimmensystem absieht, auch wenn die personalisierten Plakate und Wahlkämpfe Jahr für Jahr dem Wähler mit den jeweiligen Spitzenkandidaten etwas völlig anderes suggerieren!

Vom „Winterkönig“ zum „Bundes-Karl“

Im Jahr 1988 hatte der absolut regierende Kärntner SPÖ-Landeshauptmann Leopold Wagner nach einem Attentat und einem Popularitätsabfall keine Energie und Lust mehr, gegen den jungen Jörg Haider anzutreten und trat vor der Landtagswahl im September 1988 von allen Ämtern zurück. Bei der folgenden Kärntner Landtagswahl im März war sein Nachfolger Peter Ambrozy dann schon 6 Monate als Landeshauptmann im Amt, verlor aber dennoch die SPÖ-„Absolute“ und landete in der Opposition. Jörg Haider, der neue Landeshauptmann, verspottete ihn daraufhin als den „Winterkönig“, war er doch nur 6 Monate lang über den Winter 1988/89 Kärntner Landeshauptmann. Die politische Kalkulation der SPÖ-Kärnten ging 1989 also nicht auf, in der Regel aber funktioniert sie in Österreich sehr gut. In Wien bekam Bürgermeister Ludwig 2018 von Vorgänger Michael Häupl gleich 2 1/2 Jahre Zeit zum „Bürgermeister-Üben“ und „Bekanntwerden“ vor der nächsten Wienwahl. Bei der nächsten Wiener Gemeinderatswahl triumphierte dann der Amtsinhaber Ludwig.

Nehmen wir nun das Beispiel Bundesregierung her: Die Grünen stürzten 2021 nach nur 2 Jahren Bundeskanzler Sebastian Kurz, indem sie mit ÖVP-Landeshauptleuten und der eigenen Parlamentsfraktion Druck auf die ÖVP ausübten. Was folgte danach? Bundeskanzler Schallenberg amtierte gleich zweimal und dazwischen regierte Bundeskanzler Nehammer drei Jahre lang. Immer in Angst vor Neuwahlen erfüllte Nehammer den Grünen viel zu viele ihrer Budgetwünsche und sorgte mit einer unkontrollierten Budgetpolitik dafür, dass die Republik 2025 nun vor einer gigantischen Sanierungsaufgabe steht.

Hätten wir aber das amerikanische System gehabt, wären nach dem Kurz-Sturz sofort Neuwahlen erfolgt. Die Grünen wären wohl aus der Regierung geflogen und eine große Koalition oder Schwarz-Blau wäre an ihre Stelle getreten. „Koste-es-was-es-wolle“ wäre damit vielleicht schon 2022 Geschichte gewesen. Die neue Regierung hätte nämlich ein balanciertes Regierungsprogramm auf 5 Jahre entworfen, statt sich, wie die ÖVP in steter Angst vor Neuwahlen, jahrelang von den Grünen am Nasenring durch die Politmanege ziehen zu lassen.

Vorgezogene Wahlen nach einem Politikerrücktritt sind also auf den ersten Blick für den Steuerzahler teuer und lästig! Auf zweiten Blick aber profitiert auch der Steuerzahler im aktuellen österreichischen System nicht wirklich! Man denke nur an die Jahre von Sparpaketen , die man vor sich hat! Es hat sich einfach nicht bewährt, dass eine Regierungsspitze ohne persönliches Mandat sich mit Steuergeschenken und einer teuren Ausgabenpolitik jahrelang Zustimmung für eine Wahl zu erkaufen versucht. Ein „echtes Mandat“ vom Wähler ist realpolitisch offensichtlich nämlich noch immer etwas ganz anderes als ein „ererbtes Amt“ vom Vorgänger. Wir sprechen hier freilich nur von der jeweiligen obersten Regierungsspitze und nicht von Ministern oder Landesräten.

Wenn Ihnen dieser Beitrag gefällt, abonnieren sie per Registrierung unseren kostenlosen Newsletter! -> http://eepurl.com/hqc7zb

Special Elections in den USA

In den Vereinigten Staaten finden dann sogenannte „Special Elections“ statt, wenn ein politisches Amt (Bürgermeister, Abgeordneter, Senator, Gouverneur etc.) vorzeitig frei wird und nicht bis zur nächsten regulären Wahl unbesetzt bleiben kann. Solche Sonderwahlen werden einberufen, wenn ein Amtsinhaber beispielsweise zurücktritt, verstirbt, seines Amtes enthoben wird oder wenn er ein anderes politisches Amt übernimmt. Die genaue Durchführung einer Special Election hängt dabei vom jeweiligen Bundesstaat und der Ebene des Amtes ab. Auf Bundesebene betrifft dies den Kongress: Wird ein Sitz im US-Kongress vakant, ordnet der Gouverneur des entsprechenden Bundesstaates eine Sonderwahl an. Das Verfahren, wie Kandidaten bestimmt werden, etwa durch Vorwahlen, variiert dabei dann aber von Staat zu Staat.

Im Fall des US-Senats sieht das Verfahren in vielen Bundesstaaten etwa vor, dass der direkt gewählte Gouverneur zunächst eine Person kommissarisch ernennt, bis bei einer Special Election kurz darauf über eine dauerhafte Nachfolge entschieden wird. Es wäre in den USA völlig undenkbar, dass ein Senator nach 2 Jahren taktisch zurücktritt und seine Partei dann die Chance hat, einen Nachfolger im Amt bis zur nächsten regulären Senatswahl vier Jahre lang als Kandidaten aufzubauen! Auf bundesstaatlicher und kommunaler Ebene werden Sonderwahlen eingesetzt, um etwa Gouverneure, Abgeordnete oder Bürgermeister neu zu bestimmen.

Special Elections gelten dabei für Medien wie Politik oft als wichtiger politischer Stimmungstest, da sie zwischen den regulären Wahlterminen stattfinden und besondere Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Gleichzeitig ist die Wahlbeteiligung bei diesen Wahlen häufig niedriger, was ihnen trotz stärkerer medialer Präsenz eine gewisse Unvorhersehbarkeit verleiht. US-Präsident Trumps Republikaner mussten etwa jüngst bei Special Elections erste politische Rückschläge einstecken, was von Demoskopen als Warnsignal an die republikanische Partei gedeutet worden ist!

Die möglichen demokratiepolitischen Verbesserungen in Österreich

Die Einführung eines direktdemokratischeren Systems, ähnlich den Special Elections, könnte in Österreich zu größerer politischer Akzeptanz beitragen. Statt ein Amt einfach an einen Nachfolger von der Parteiliste zu übergeben, sollte ein Rücktritt automatisch eine vorgezogene Neuwahl auslösen – zumindest für Spitzenpositionen, wie jene des Bundeskanzlers, der Landeshauptleute oder der Bürgermeister. Dies würde sicherstellen, dass stets die Bürger entscheiden, wer an der Spitze des jeweiligen Gemeinwesens regiert und es würde verhindern, dass ungewählte Amtsträger jahrelang ohne direktdemokratisches Mandat agieren. Zudem würde es die Verantwortung der Parteien erhöhen, ihre Kandidaten sorgfältig auszuwählen, anstatt auf taktische Spielchen zu setzen.

Ein solches System würde die Politik dynamischer machen, da neue Ideen und Persönlichkeiten bei lokalen Wahlen schneller Gehör und Öffentlichkeit finden könnten. Gleichzeitig würde es die Macht der Parteizentralen beschneiden, die derzeit oft bestimmen, wer wann welches Amt übernimmt. Die Bürger würden wieder das Gefühl bekommen, dass ihre Stimme etwas mehr als gedacht zählt – ein Gefühl, das in Zeiten wachsender Politikverdrossenheit dringend nötig wäre.

Fazit

Die österreichische Praxis des „Ämter-Vererbens“ ist also nicht nur ein demokratisches Ärgernis, sondern auch ein gewisser Angriff auf die Grundprinzipien der Volkssouveränität. Wenn Politiker mitten in der Legislaturperiode zurücktreten, um ihren Nachfolgern einen Amtsbonus zu verschaffen, wird der Wählerwillen bewusst etwas gedehnt. Dieses Vorgehen mag taktisch klug für die jeweilige Partei sein und ihre Chancen erhöhen, diverse Ämter zu erringen, doch es entzieht der Demokratie ein klein wenig ihre Legitimität. Ein Amtsträger, der ohne Wahlen ins Amt gehievt wird, hat nämlich kein direktes Mandat des Volkes – und das spürt man oft auch. Er ist ein Geschöpf seiner Partei und nicht des Wählers. Peter Ambrozy, Michael Ludwig oder Alexander Schallenberg zeigen, wie dieses System zum Erringen von Ämtern eingesetzt wurde, um parteipolitische Interessen über die Interessen der Bürger zu stellen.

Im Gegensatz dazu steht das amerikanische Modell der Special Elections, welches trotz seiner Kosten und organisatorischen Herausforderungen einen entscheidenden Vorteil hat: Es respektiert den Wunsch der Wähler, selbst über Spitzenpolitiker zu entscheiden. Selbst wenn eine Sonderwahl nur für wenige Monate einen neuen Amtsträger bestimmt, wird der Grundsatz eingehalten, dass politische Macht vom Volk ausgehen muss. In Österreich hingegen scheint die Macht oft von den Parteizentralen auszugehen, die ihre Kandidaten wie Schachfiguren platzieren, um bei der nächsten regulären Wahl einen Vorteil zu haben. Dieses Verhalten fördert nicht nur politische Stagnation, sondern auch ein gewisses Misstrauen der Bürger in die Politik.

Die Praxis des „Ämtervererbens“ ist ein Relikt einer veralteten politischen Kultur und gehört auf Gemeindeebene jedenfalls einmal geändert (in NÖ, Wien & der Steiermark). Auch auf Landes- und Bundesebene sollte man künftig eine Direktwahl von Abgeordneten in Wahlkreisen andenken, um Spitzenpolitiker direkt vom lokalen Wählervotum abhängig zu machen! Österreichs Demokratie hätte damit mehr direkte Demokratie, mehr Bürgerbeteiligung und weniger parteiinterne Mauschelei. Ein Blick nach Übersee zeigt zwar, dass natürlich auch Special Elections kein Allheilmittel sind, aber sie wären zumindest für Wiener, Niederösterreicher und Steirer auf Gemeindeebene ein Schritt in die richtige Richtung. Zwischenwahlen garantieren, dass Macht nicht vererbt, sondern stets vom Volk verliehen wird. Es ist höchste Zeit, dass Österreich diesen Grundsatz ernst nimmt und die undemokratische Praxis der Rücktrittstaktiken beendet.

Hat Ihnen dieser Beitrag gefallen? Dann abonnieren Sie jetzt kostenlos unseren Newsletter – und bleiben Sie immer top informiert über neue Artikel, Analysen und Hintergründe! Jetzt registrieren -> http://eepurl.com/hqc7zb

Finanzielles

Unterstützen Sie uns!

Mit einer Spende helfen Sie den Fortbestand von „Der März“ zu gewährleisten!

Vielen herzlichen Dank!

Liebe Leserinnen und Leser von „Der März“,

Unsere Seite ist ein Ort für kritischen Journalismus, tiefgehende Analysen und gut recherchierte Hintergrundberichte. Wir sind sehr stolz darauf, unabhängig zu arbeiten, denn das macht es uns möglich, Themen und Perspektiven zu behandeln, die in der Mainstream-Medienlandschaft oft untergehen oder anders rezipiert werden. Unsere Arbeit setzt akribische und sehr zeitintensive Recherche voraus und verursacht eben leider auch Kosten. Aus diesem Grunde sind wir auf die finanzielle Unterstützung unserer treuen Leser angewiesen. Nur mit Ihrer Unterstützung kann unser kleines ehrenamtliches Team nämlich auf Dauer bestehen bleiben und die mit der Herausgabe unseres Mediums verbundenen Kosten (Plattformfinanzierung, Lektorat, etc) abdecken. Jede Spende, egal wie klein, trägt dazu bei, unsere Arbeit zu finanzieren und unser Medium als Plattform für unabhängigen Journalismus zu erhalten und weiterzuentwickeln.

Falls Sie direkt überweisen möchten, ganz ohne Paypal oder Kreditkarte, dann finden Sie hier unsere Kontodaten. Aus Kostengründen sind wir bei der aktuell nur in Deutschland gelisteten österreichischen Onlinebank N26 (daher der deutsche IBAN, es entstehen für Sie keine Extrakosten):

IBAN: DE46 1001 1001 2622 4193 03

BIC: NTSBDEB1XXX

Vielen herzlichen Dank für Ihre Treue und Unterstützung !

Das Team von „Der März“

Links & Quellen

https://steiermark.orf.at/stories/3297605