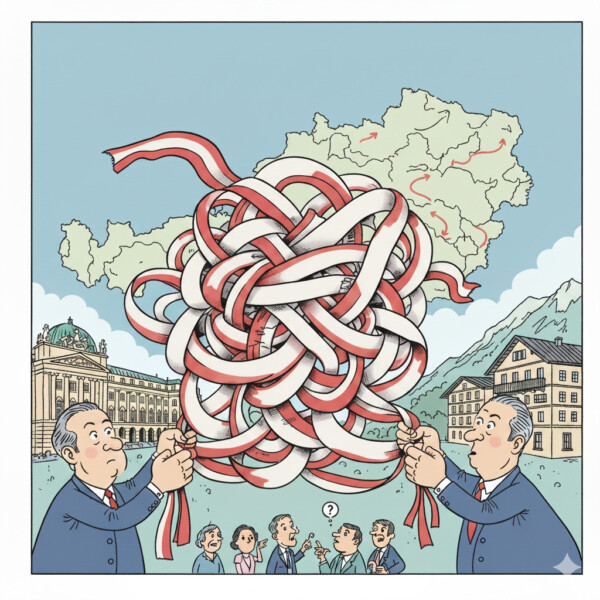

Salzburgs Landeshauptfrau Karoline Edtstadler (ÖVP) hat sich am Samstag in der Interviewreihe „Im Journal zu Gast“ bei Ö1 für eine Neuaufteilung von Zuständigkeiten zwischen Bund und Ländern ausgesprochen. Sie hat dabei eine wichtige Debatte – sehr zum Unwillen manch anderer Landeshauptleute – gestartet, weshalb wir dieses Thema in unserem Artikel nun vertiefen wollen! Österreichs Bundesstaatlichkeit gilt oft als Ausdruck gelebter Demokratie und regionaler Vielfalt – in Wahrheit ist sie aber längst ein bürokratisches Labyrinth, das Effizienz und Verantwortlichkeit unter sich begräbt. Besonders im Gesundheitswesen zeigt sich die Schattenseite dieses Systems: Neun Bundesländer, neun Spitalsverwaltungen, unzählige Schnittstellen zwischen Bund, Ländern und Sozialversicherung – und am Ende ein Flickenteppich aus Zuständigkeiten, der Patienten, Ärzte und Politiker gleichermaßen überfordert. Kaum ein Bereich verdeutlicht den Reformbedarf des österreichischen Föderalismus so deutlich wie jener der Gesundheitsversorgung.

Wer das rot-weiß-rote Kompetenzchaos ernsthaft beenden will, muss mehr tun als nur an Stellschrauben drehen. Es braucht einen klaren Schnitt: Alle Gesundheitskompetenzen gehören in die Hände des Bundes – dafür sollen die Länder endlich die volle Verantwortung für Bildung übernehmen. Wien sollte endlich bei den Integrationsproblemen in seinen Schulen nicht länger auf den Bund verweisen und damit die eigene Verantwortung negieren können. Außerdem sollten „Gastpatienten“ aus den Bundesländern in Wien nicht länger abgewiesen und diskriminiert werden. Eine solche Neuordnung der Zuständigkeiten würde nicht nur die Verwaltung vereinfachen, sondern auch politische Verantwortung dorthin verschieben, wo sie sinnvoll wahrgenommen werden kann: nationale Steuerung in der Gesundheit, regionale Gestaltung in der Bildung. Während wir nationale Standards in der Gesundheitspolitik brauchen, könnte man dafür bei der Bildung nach regionalen Bedürfnissen lokale Schwerpunkte setzen.

Kompetenzwirrwarr

Das österreichische Bundesstaatssystem ist seit jeher von einem dichten Geflecht an Kompetenzen geprägt, das zwischen Bund und Ländern teils fein säuberlich, teils widersprüchlich verteilt ist. Dieses sogenannte „Kompetenzwirrwarr“ sorgt regelmäßig für Konflikte, Ineffizienzen und Verantwortungsdiffusion – besonders in zwei zentralen Politikfeldern: Gesundheit und Bildung. Während der Bund in der Gesundheitsgesetzgebung federführend ist, sind die Länder für Ausführung, Organisation und Finanzierung vieler Leistungen, insbesondere der Spitäler, verantwortlich. Umgekehrt ist die Bildung zwar traditionell eine Domäne des Bundes, wird aber von den Ländern administriert, die häufig nur begrenzte Spielräume besitzen. Dieses System, das im Verfassungstext als Balance angelegt war, hat sich längst zu einem schwerfälligen Konstrukt entwickelt, das sowohl politische Verantwortung als auch effektive Steuerung erschwert.

Gerade im Gesundheitswesen zeigen sich die Nachteile des österreichischen Föderalismus besonders deutlich. Die Kompetenzverteilung zwischen Bund, Ländern und Sozialversicherung führt dazu, dass letztlich niemand in der österreichischen Politik wirklich das große Ganze steuert. Während der Bund Gesetze erlässt und nationale Strategien formuliert, obliegt es den Ländern, die Krankenhausversorgung zu planen, die Mittel zu verteilen und die Einrichtungen zu betreiben. Hinzu kommen die Krankenkassen, die wiederum ihre eigenen Zuständigkeiten im niedergelassenen Bereich haben. Diese Fragmentierung sorgt für ineffiziente Strukturen, unterschiedliche Standards und für einen Flickenteppich in der Gesundheitsversorgung. Was in Tirol gut funktioniert, kann in Niederösterreich scheitern; was in Vorarlberg exzellent ausgestattet ist, fehlt im Burgenland.

Wenn Ihnen dieser Beitrag gefällt, abonnieren sie per Registrierung unseren kostenlosen Newsletter! -> http://eepurl.com/hqc7zb

Die Kinderkrankheiten des Föderalismus

Die Folgen dieses Systems bei der Gesundheitsversorgung sind offensichtlich: mangelnde Einheitlichkeit bei der Versorgung, unterschiedliche Wartezeiten, teils widersprüchliche Prioritäten und ein hoher Koordinationsaufwand zwischen den beteiligten Ebenen. Nicht selten werden politische Entscheidungen blockiert, weil sich Bund und Länder gegenseitig die Verantwortung zuschieben. Besonders in Krisenzeiten – man denke an die Corona-Pandemie – wurde deutlich, wie hinderlich diese geteilte Zuständigkeit sein kann. Entscheidungen über Maßnahmen, Ausstattung und Organisation der Krankenhäuser wurden von politischen Abwägungen zwischen unterschiedlichen Ebenen überlagert. In einem Bereich, der so unmittelbar die Gesundheit der Bevölkerung betrifft, kann es sich ein Staat wie Österreich nicht leisten, dass Machtfragen Effizienz ersetzen.

Deshalb spricht vieles dafür, alle Gesundheitskompetenzen beim Bund zu bündeln. Eine zentral geführte Gesundheitsverwaltung würde es ermöglichen, landesweit einheitliche Standards zu schaffen, Ressourcen effizienter zu verteilen und die Qualitätssicherung zu vereinheitlichen. Große medizinische Geräte, teure Spezialausstattungen oder komplexe Behandlungsstrukturen müssten nicht mehr in neun verschiedenen Landesverwaltungen koordiniert werden. Stattdessen könnte eine nationale Planung dafür sorgen, dass Überkapazitäten und Engpässe vermieden werden. Die föderale Kleinteiligkeit verhindert heute oft, dass Spitäler dort errichtet oder modernisiert werden, wo der Bedarf tatsächlich am größten ist.

Ein zentraler Vorteil einer solchen Neustrukturierung wäre zudem die klare Verantwortlichkeit. Der Bürger wüsste, wer zuständig ist, wenn etwas schiefläuft. Heute ist genau das nicht der Fall: Wenn ein Spital zu wenig Personal hat, verweist das Land auf den Bund, der Bund wiederum auf die Länder oder die Sozialversicherung. Eine zentrale Verantwortung des Bundes für das gesamte Gesundheitswesen würde diesen endlosen Kompetenzstreit beenden. Der Bund könnte bundesweit einheitliche Strategien für Versorgung, Prävention und Digitalisierung entwickeln, die nicht mehr durch föderale Interessen verwässert werden. Gesundheit ist keine regionale Angelegenheit, sondern ein nationales Gut – und sollte deshalb auch national organisiert sein.

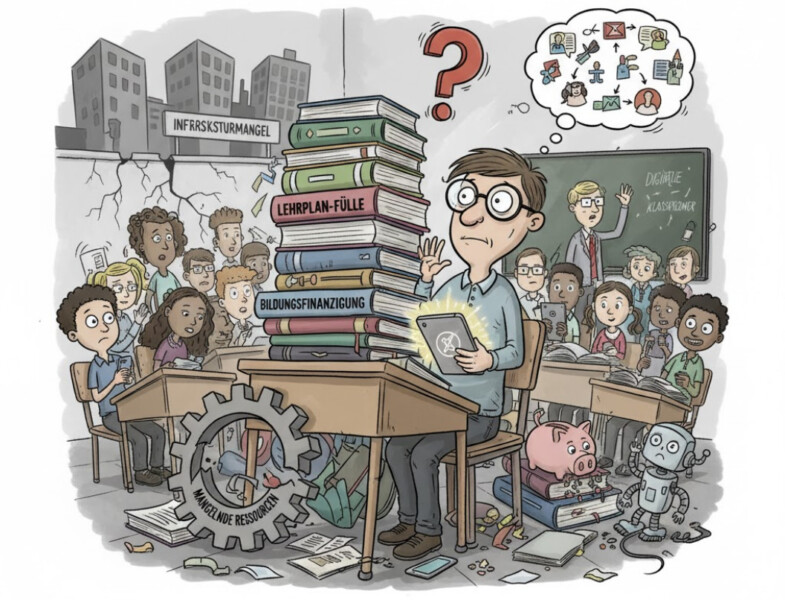

Bildungsprobleme

Im Gegenzug zu dieser Zentralisierung im Gesundheitswesen wäre es aber ganz klug, die Bildungskompetenzen gänzlich den Ländern zu überlassen. Bildung ist von Natur aus regional geprägt: Sie hängt von den demographischen, kulturellen und wirtschaftlichen Besonderheiten der jeweiligen Region ab. Eine einheitliche Bildungspolitik aus Wien kann diese Unterschiede kaum angemessen abbilden. Wenn die Länder die volle Verantwortung über Schulen, Berufsbildung und Erwachsenenbildung erhielten, könnten sie Programme entwickeln, die den Bedürfnissen ihrer Bevölkerung tatsächlich entsprechen. In Tirol mag die Förderung technischer Lehrberufe Priorität haben, in Wien vielleicht die Sprachförderung oder in der Steiermark die naturwissenschaftliche Ausbildung.

Eine Bildungshoheit der Länder würde nicht nur regionale Anpassungsfähigkeit erhöhen, sondern auch pädagogische Innovation ermöglichen. Wenn jedes Land eigenständig entscheiden könnte, welche Schwerpunkte es setzt, würde Wettbewerb um Qualität und Effizienz entstehen. Die besten Ideen könnten sich durchsetzen, ohne dass sie zentral abgesegnet werden müssten. Zudem würde eine klare Trennung der Zuständigkeiten zwischen Bund und Ländern die Bürokratie massiv verringern. Heute sind die Zustände im Schulbereich ähnlich kompliziert wie im Gesundheitswesen: Der Bund ist für Lehrpläne zuständig, die Länder für Schulbau und Personalverwaltung, die Gemeinden wiederum für die Erhaltung der Bildungsstätten und deren Ausstattung. Diese Zersplitterung behindert Reformen und führt dazu, dass sich keine Ebene voll verantwortlich fühlt.

Das von Landeshauptfrau Edtstadler und anderen Experten vorgeschlagene Modell – Gesundheit zum Bund, Bildung zu den Ländern – wäre daher nicht nur eine institutionelle Korrektur, sondern eine Befreiung von administrativen Blockaden. Es würde dem österreichischen Föderalismus Klarheit geben, ohne ihn abzuschaffen. Föderalismus müsste nämlich nicht notwendigerweise bedeuten, dass alle überall mitreden. Er könnte auch bedeuten, dass unterschiedliche Ebenen unterschiedliche Aufgaben übernehmen – dort, wo sie jeweils am besten aufgehoben wären. Der Bund könnte dank seiner übergeordneten Perspektive und Finanzkraft die Gesundheit effizient steuern, während die Länder durch ihre Nähe zur Bevölkerung Bildung praxisnah gestalteten.

Der Finanzausgleich

Natürlich würde ein solcher Umbau eine umfassende Reform des Finanzausgleichs erfordern. Die Mittel, die bisher den Ländern für das Gesundheitswesen zufließen, müssten an den Bund übergehen, während die Länder umgekehrt für Bildung entsprechend ausgestattet werden müssten. Gleichzeitig müsste der Bund sicherstellen, dass regionale Besonderheiten auch im Gesundheitswesen berücksichtigt würden – etwa durch regionale Planungsräte oder Beiräte, in denen Vertreter der Länder und der Sozialversicherung mitwirken. Die Länder wiederum könnten Bildungsrahmenvereinbarungen schließen, um trotz Eigenständigkeit ein Mindestmaß an Vergleichbarkeit und Qualität zu garantieren.

Kritiker werden freilich einwenden, dass eine Zentralisierung der Gesundheit die regionale Selbstbestimmung beschneidet. Der Gesundheitsbereich unterscheidet sich jedoch fundamental von anderen Politikfeldern: Er verlangt eine flächendeckende, einheitliche Versorgung, die nur durch zentrale Steuerung gewährleistet werden kann. Der gegenläufige Vorschlag, Bildung zu zentralisieren, verkennt hingegen, dass Bildung von Vielfalt lebt und sich am regionalen Bedarf orientieren sollte. Es geht also nicht um die Frage „mehr oder weniger Föderalismus“, sondern um „richtigen Föderalismus“.

Die historische Erfahrung zeigt, dass Österreich immer in jenen Politikbereichen am erfolgreichsten ist, in denen Zuständigkeiten klar getrennt sind. Dort, wo sie sich überschneiden, dominieren politische Streitereien, unklare Verantwortlichkeiten und ineffiziente Verwaltung. Im Gesundheitswesen kann das im schlimmsten Fall Leben kosten – im Bildungswesen hemmt es langfristig die Entwicklung von jungen Talenten. Beide Systeme verdienen daher klare Strukturen, aber jeweils andere Formen der Organisation.

Fazit

Österreich steht an einem Punkt, an dem eine grundlegende Kompetenzreform überfällig ist. Der Gesundheitsbereich gehört in die Hände des Bundes, um Versorgungsgerechtigkeit, Ressourcenoptimierung und klare Verantwortlichkeit zu sichern. Der Bildungsbereich dagegen gehört in die Verantwortung der Länder, um regionale Vielfalt, Innovation und Praxisnähe fördern zu können. Ein solcher Tausch der Zuständigkeiten würde das Land nicht schwächen, sondern effizienter, demokratischer und zukunftsfähiger machen. Es ist höchst an der Zeit, das Spiel mit den Ausreden und gegenseitigen Verweisen auf Zuständigkeiten zu beenden. Wien etwa sollte 100 Prozent der Verantwortung für seine Bildungspolitik in den Schulen tragen und gleichzeitig das unwürdige Schauspiel, Patienten aus den Bundesländern an seinen Spitälern abzuweisen, beenden.

In einer Zeit, in der politische Entscheidungsprozesse zunehmend komplexer werden, braucht Österreich keine weiteren Abstimmungsschleifen, sondern klare Linien. Würde Gesundheit künftig bundeseinheitlich geregelt und Bildung länderautonom gestaltet werden, entstände ein System, das nicht nur einfacher, sondern auch gerechter wäre – für Patienten, Schüler und Bürger gleichermaßen.

Hat Ihnen dieser Beitrag gefallen? Dann abonnieren Sie jetzt kostenlos unseren Newsletter – und bleiben Sie immer top informiert über neue Artikel, Analysen und Hintergründe! Jetzt registrieren -> http://eepurl.com/hqc7zb

Finanzielles

Unterstützen Sie uns!

Mit einer Spende helfen Sie den Fortbestand von „Der März“ zu gewährleisten!

Vielen herzlichen Dank!

Liebe Leserinnen und Leser von „Der März“,

Unsere Seite ist ein Ort für kritischen Journalismus, tiefgehende Analysen und gut recherchierte Hintergrundberichte. Wir sind sehr stolz darauf, unabhängig zu arbeiten, denn das macht es uns möglich, Themen und Perspektiven zu behandeln, die in der Mainstream-Medienlandschaft oft untergehen oder anders rezipiert werden. Unsere Arbeit setzt akribische und sehr zeitintensive Recherche voraus und verursacht eben leider auch Kosten. Aus diesem Grunde sind wir auf die finanzielle Unterstützung unserer treuen Leser angewiesen. Nur mit Ihrer Unterstützung kann unser kleines ehrenamtliches Team nämlich auf Dauer bestehen bleiben und die mit der Herausgabe unseres Mediums verbundenen Kosten (Plattformfinanzierung, Lektorat, etc) abdecken. Jede Spende, egal wie klein, trägt dazu bei, unsere Arbeit zu finanzieren und unser Medium als Plattform für unabhängigen Journalismus zu erhalten und weiterzuentwickeln.

Falls Sie direkt überweisen möchten, ganz ohne Paypal oder Kreditkarte, dann finden Sie hier unsere Kontodaten:

IBAN: AT60 5100 0000 0502 7640

BIC: EHBBAT2E

Vielen herzlichen Dank für Ihre Treue und Unterstützung !

Das Team von „Der März“

Links & Quellen

https://orf.at/stories/3408869